Ветряная оспа (ветрянка)

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся сыпью.

Впервые описана в середине XVI века итальянскими врачами как разновидность натуральной оспы. Немецкий ученый Р. Фогель в 1772г. применил термин «варицелла» и выделил ветряную оспу как самостоятельную нозологическую форму. В 1911 г. в содержимом везикул был обнаружен возбудитель ветряной оспы, а вирус был выделен в 1958 г. Возбудитель инфекции – до статочно крупный ДНК-содержащий вирус из семейства герпес-вирусов (Herpesviridae) с красивым названием ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР (Varicella – Zoster Virus). Другое его название — вирус герпеса человека III типа (Human herpesvirus 3). Вирус крайне непредсказуем. У детей он вызывает ветряную оспу, а у взрослых чаще — опоясывающий лишай или Герпес-Зостер (herpes zoster).

статочно крупный ДНК-содержащий вирус из семейства герпес-вирусов (Herpesviridae) с красивым названием ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР (Varicella – Zoster Virus). Другое его название — вирус герпеса человека III типа (Human herpesvirus 3). Вирус крайне непредсказуем. У детей он вызывает ветряную оспу, а у взрослых чаще — опоясывающий лишай или Герпес-Зостер (herpes zoster).

Ветряная оспа настолько распространена, что она стала неотъемлемой частью взросления. Заболевание встречается сегодня не только у детей и подростков, но и взрослых. Ежегодно в мире регистрируется около 60 млн. случаев заболеваний. Высок риск инфицирования в течение всей жизни – 95%.

Вирус поражает нервную систему.

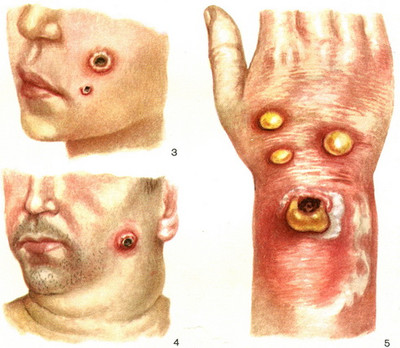

Как правило, человек болеет ветряной оспой один раз в жизни. Тем не менее, после перенесенной ветряной оспы вирус остается в организме на всю жизнь в латентном состоянии (преимущественно в нервных окончаниях – спинальных ганглиях) и у некоторых людей в дальнейшем при реактивации провоцирует развитие опоясывающего лишая. Это крайне неприятное заболевание проявляется герпетическими высыпаниями и болезненными ощущениями по ходу нервных стволов (вдоль ребер, на лице, в ушах). Болезнь имеет рецидивирующий характер и, несмотря на лечение, время от времени обостряется на протяжении многих лет.

Единственным источником инфекции является человек, больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем.

Для ветряной оспы характерны аэрозольный, контактно-бытовой и трансплацентарный пути передачи возбудителя. Но чаще всего передача вируса от больного к здоровому человеку происходит при достаточно продолжительном и тесном контакте в основном воздушно-капельным путем, так как в окружающей среде он нестоек и быстро погибает.

После заражения следует бессимптомный (инкубационный) период, длящийся 2-3 недели — чаще – 14 – 16 дней.

Продромальный период длится 1 – 2 дня: симптомы ветряной оспы начинают проявляться с дрожи, болей в животе, головной боли и общего состояния недомогания. Затем резко повышается температура до 38°С, появляется чувство слабости, у некоторых больных отмечаются катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей.

Через несколько часов на коже лица, тела, волосистой части головы, на слизистых появляются сыпь. Сыпь сопровождается очень сильным зудом. Элементы сыпи красного цвета размером с булавочную головку (2-5 мм), спустя 5-6 часов они превращаются в тонкостенные пузырьки с прозрачным содержимым. Температура может быть сильнее в первые дни после появления сыпи (маленькие, зудящие, красные пятна на лице, голове, плечах, груди и спине). Типичное сравнение сыпи при ветряной оспе поэтично – «капли росы на лепестках розы».

На следующие сутки содержимое пузырьков мутнеет, а через 1 — 2 дня пузырьки изъязвляются и в окружающее пространство выбрасываются миллиарды вирусных частиц. На месте пузырьков образуются светло-коричневые корочки, которые через 6-8 дней отпадают, не оставляя следа у большинства детей, а у взрослых могут оставаться маленькие рубчики. Ветряная оспа может навсегда оставить следы на коже оспины, особенно у подростков. Временные отметины могут оставаться видимыми от 6 месяцев до года.

Характерной особенностью ветряной оспы являются «подсыпания» — в одном месте корочки уже отпали, а в других еще только образуется сыпь и новые пузырьки.

При выявлении симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. При тяжелом общем состоянии и выраженных кожных проявлениях может потребоваться госпитализация, особенно при появлении симптомов со стороны нервной системы (боли, отдающие в ноги, сильная головная боль), в случаях, когда больному становится тяжело дышать.

Предупредить заболевание может профилактическая прививка: вакцинация различными вакцинами в 85-95% защищает от возникновения любых форм инфекции и в 99-100% — от развития опасных осложнений. При этом минимизируется и риск возникновения в последующем опоясывающего лишая.

Вакцинация ветряной оспы – один и легких и безопасных способов защититься от ветряной оспы. Она безопасна и предотвращает появление болезни. Даже если вакцинированный ребенок заражается вирусом, заболевание у привитых детей протекает намного легче, лишь с несколькими красными пятнами или пузыречками.

В настоящее время в Островецкой ЦРКБ на платной основе можно привиться вакциной Варицелла. Для консультации и вакцинации обращайтесь к вашему участковому педиатр/терапевту.

Ежегодно 25 апреля врачи всех стран мира обращают внимание населения к проблеме заболеваемости малярией.

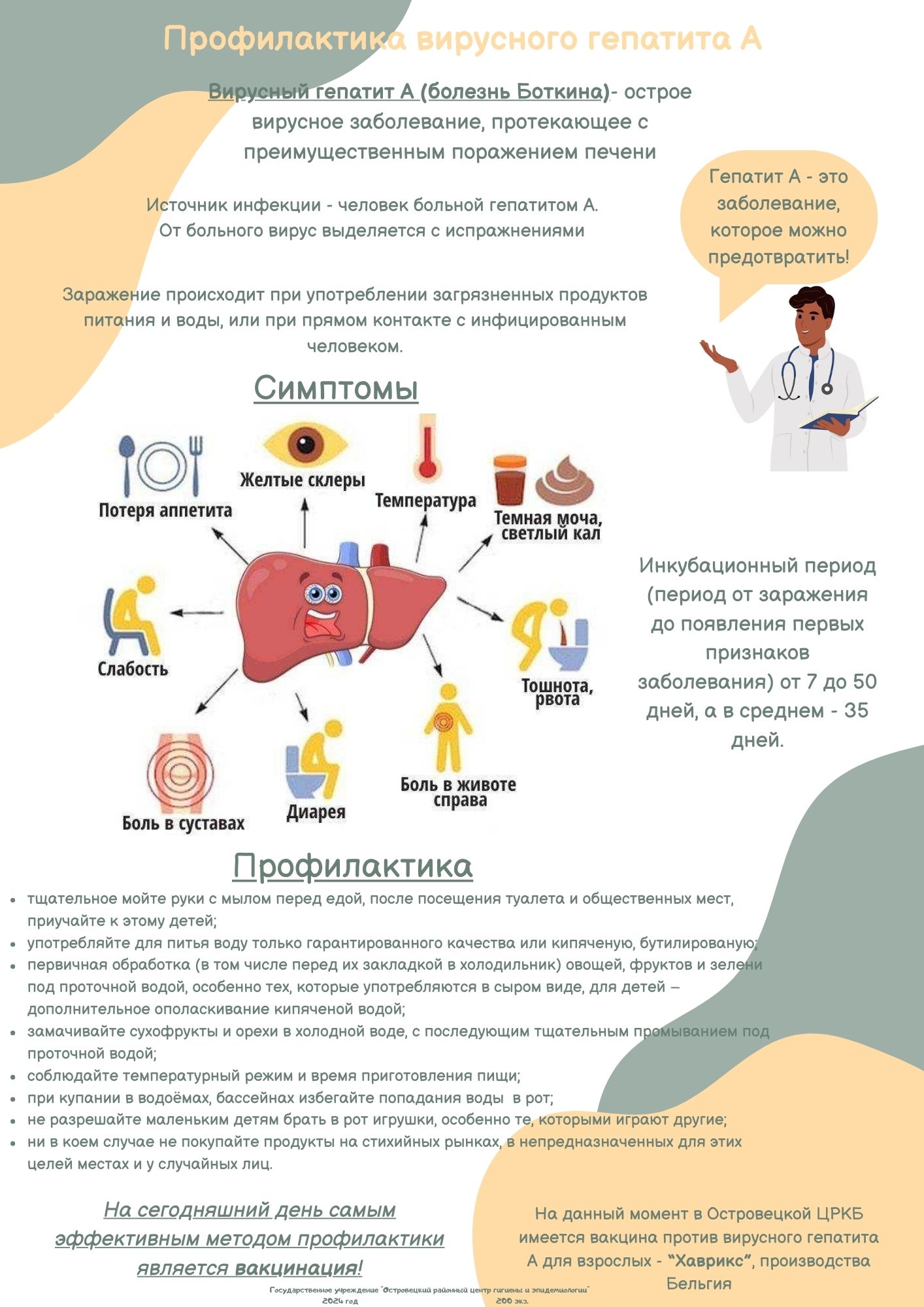

Ежегодно 25 апреля врачи всех стран мира обращают внимание населения к проблеме заболеваемости малярией. Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением печени, желтухой и общетоксическими проявлениями. Как и большую часть кишечных инфекций, его называют болезнью немытых рук.

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением печени, желтухой и общетоксическими проявлениями. Как и большую часть кишечных инфекций, его называют болезнью немытых рук.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) в странах Европейского региона, в том числе и в Республике Беларусь, с 21 по 27 апреля проводится Европейская неделя иммунизации (далее – ЕНИ). Лозунг 2024 года «Все, что в человеческих силах: спасение жизней с помощью иммунизации».

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) в странах Европейского региона, в том числе и в Республике Беларусь, с 21 по 27 апреля проводится Европейская неделя иммунизации (далее – ЕНИ). Лозунг 2024 года «Все, что в человеческих силах: спасение жизней с помощью иммунизации».